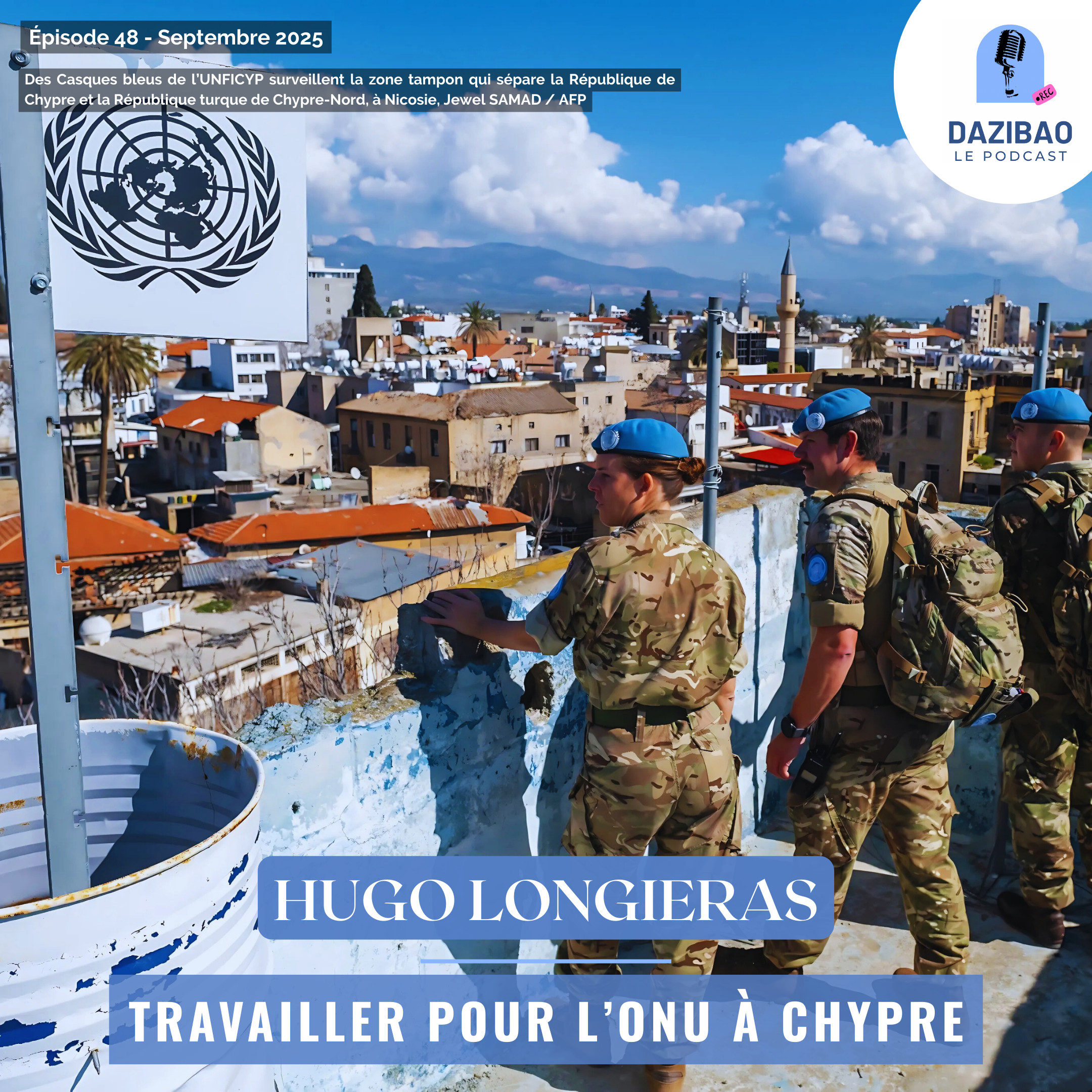

Épisode 48 : Hugo – Travailler pour l’ONU à Chypre.

Je suis très heureuse d’accueillir Hugo Longieras, doctorant en sciences politique à sciences po Paris depuis septembre 2025. Ensemble nous parlerons de son mémoire de M2 en science politique – relations internationales « Agency of Local Staff in the UN Bureaucracy: How Local Staff Negotiate their Position within Hierarchies» et de son travail de thèse en cours. Hugo a réalisé son M2 sous la direction du Professeure Chiara Ruffa à Sciences Po Paris.

Résumé

Être employé local de l’ONU : entre hiérarchie invisible et luttes symboliques

Dans les opérations de maintien de la paix ou les programmes de développement, la majorité des employés civils de l’ONU sont des recrutés localement. Pourtant, ces personnels essentiels restent largement invisibilisés, aussi bien par l’institution que par la recherche académique. Hugo Longieras s’est intéressé à leur place dans l’appareil onusien à travers un terrain à Chypre, où coexistent une mission de maintien de la paix (UNFICYP) et un programme du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement).

À Chypre, l’ONU patrouille dans la zone tampon entre la partie hellénophone et la partie turcophone de l’île pour garantir le cessez-le-feu et maintenir le dialogue entre les deux camps. Le contexte reste marqué par l’échec du Plan Annan en 2004, un projet de réunification rejeté par le Sud, qui a laissé des traces durables dans les relations avec l’ONU. Les employés locaux se trouvent ainsi dans une position sensible, souvent perçus comme partiaux ou suspects de corruption, ce qui justifie, selon l’ONU, leur exclusion des postes à responsabilité.

La structure hiérarchique de l’ONU renforce cette division : au sommet, les internationaux (catégorie P et FS), qui ne peuvent pas avoir la nationalité du pays où ils sont en poste ; en dessous, les NPO (National Professional Officers) et le personnel de support (GS), recrutés localement. Les écarts sont considérables : différences de salaire (principe Fleming pour les locaux, principe Noblemaire pour les internationaux), primes de danger réservées aux internationaux, précarité accrue des contrats locaux, absence de mobilité interne… À Chypre, 75 % des employés civils sont locaux, mais leur présence massive ne change pas la logique structurelle.

Pourquoi alors ce recours massif aux recrutements locaux ?

D’abord pour leur connaissance des contextes culturels, linguistiques et politiques, indispensables pour travailler dans des environnements complexes. Ensuite, pour des raisons budgétaires : un employé local coûte beaucoup moins cher qu’un international. Mais cette hiérarchie s’appuie aussi sur des représentations : les savoirs locaux sont perçus comme moins légitimes, les locaux comme moins impartiaux, moins fiables, parfois dangereux. Ces préjugés participent parfois à renforcer des hiérarchies racialisées dans l’organisation du travail onusien.

Comment les employés locaux vivent-ils cette hiérarchie et y réagissent-ils ? Hugo identifie quatre stratégies : l’adhésion au discours institutionnel (endorsement), la valorisation des compétences locales pour contester l’ordre établi (capitalization), le refus de la différence (refusal) et le détachement face à une situation jugée immuable (detachment).

Entre frustrations, résistances discrètes et stratégies de positionnement, ces travailleurs naviguent dans un système où leur rôle est crucial, mais leur reconnaissance reste limitée.

Chapitrage

00:00 – Introduction

Hugo et son parcours : comment son travail sur le staff local de l’ONU est né d’une frustration de ne pas trouver assez de ressources pour se renseigner sur le sujet.

07:30 – Problématique

Hugo s’intéresse aux employés locaux de l’ONU, invisibilisés à la fois par la recherche et par l’ONU elle-même, dans ses communications. Forte hiérarchie entre employés internationaux et employés locaux, considérés comme totalement différents – alors même que la majorité des employés civils de l’ONU sont des locaux. Hiérarchie difficile à renverser : comment les locaux perçoivent-ils cette structure et comment y naviguent-ils ?

10:19 – Terrain d’étude : Chypre

Mission de maintien de la paix à Chypre et programme du PNUD. Contexte du conflit chypriote : séparation entre Chypre turcophone et hellénophone, division de Nicosie, rôle de l’ONU dans la zone verte pour maintenir le cessez-le-feu et servir de liaison. Retour sur le plan Annan en 2004 : proposition de réunification sous forme fédérale (modèle suisse), acceptée au Nord mais rejetée au Sud. Accusations de partialité contre l’ONU, tensions accrues pour les employés locaux.

Le PNUD cherche à créer des associations bicommunautaires (patrimoine, éducation…) pour réduire l’impact des discours nationalistes.

24:26 – Impact des financements internationaux

Coupure des programmes de développement : volatilité des financements, précarité accrue pour les employés locaux qui ne sont pas replacés.

26:25 – Organisation RH des missions de l’ONU

Composantes des missions : militaires et policiers (tous internationaux, détachés par leurs États, non employés de l’ONU). Pour le civil :

- Professionnels internationaux (P+) : pas de nationalité du pays hôte, postes de direction et gestion de projet.

- Field Service (FS) : pas de nationalité locale, fonctions techniques, absents à Chypre.

- National Professional Officer (NPO) : nationalité obligatoire, postes de gestion de projet mais impossibilité de diriger des internationaux.

- General Service (GS) : recrutés localement, postes subalternes (chauffeurs, interprètes, agents d’entretien, community liaison assistant).

- Service contract : CDD de 6 mois, postes subalternes, particulièrement au PNUD (dépendance à financements externes).

Hiérarchisation salariale :

- Locaux : principe Flemming (meilleures conditions locales).

- Internationaux : principe Noblemaire (alignement sur coût de vie à New York) + primes de danger non versées aux locaux.

À Chypre, 75 % des employés civils sont des locaux (majoritairement GS). Obligation de recruter dans les deux communautés.

40:03 – Pourquoi recruter autant de locaux ?

Connaissance du contexte, langues, culture, réseaux / Les internationaux arrivent souvent sans connaître le conflit et restent en moyenne 3-4 ans. // Question financière : réduire les coûts. Mais cela entraîne inégalités et insécurité de l’emploi.

42:00 – Connaissances locales sous-estimées

Exemple : les employés locaux savaient que le plan Annan serait rejeté.

45:22 – Question centrale du mémoire

Qu’est-ce qu’un « employé local » ? Nationalité ou lieu de recrutement ?

Nombreux « faux locaux » issus de la diaspora (UK, Australie, USA), revenus récemment, ne maîtrisant pas toujours la langue. L’ONU prétend à une classification neutre mais elle repose sur des critères subjectifs, liés à des enjeux de pouvoir et d’identité.

49:40 – Préjugés et héritages coloniaux

Distinction justifiée par des discours de rationalité, mais marquée par des biais (soupçon de corruption, partialité, moindre compétence). Hiérarchie du savoir : les connaissances locales sont dévalorisées, avec des stéréotypes racialisants.

56:36 – Méthodologie de recherche

Sujet sensible, accès refusé par la mission → recours à d’anciens employés, puis contacts en poste via intermédiaires. Utilisation de LinkedIn (snowballing). Entretiens en personne, sur Zoom, et focus group (anciens employés du PNUD).

1:06:00 – Quatre stratégies des employés locaux face à la hiérarchie

- Endorsement : adoption du discours onusien, hiérarchie vue comme naturelle et juste.

- Capitalization : inversion des valeurs (connaissances locales + engagement patriotique > carriérisme des internationaux).

- Refusal : refus de la différence (« nous sommes identiques »), surtout pour les profils occidentalisés.

- Detachment : résignation, absence de contestation (notamment chez les plus précaires).

Syndicats rares, luttes collectives limitées (ex. grèves en Jordanie et Palestine).

1:23:00 – Chypre, un cas particulier ?

Moins tendu qu’en Afrique, mais différenciations hiérarchiques probablement encore plus marquées ailleurs.

1:26:32 – Suite de la recherche

Pour la thèse : comprendre la genèse de ces discours et catégories, élargir à d’autres institutions (humanitaire, ambassades), avec retour terrain à Chypre.

1:32:06 – Stratégie pour la thèse

1:39:02 – Conseils pour la rédaction du mémoire : Ne pas craindre de partir avec peu de contacts, relancer beaucoup, rédiger en groupe.

1:43:43 – Chypre, un terrain peu étudié

Production universitaire faible sur Chypre, notamment côté « République turque de Chypre du Nord ».

Ressources complémentaires

Lecture

- Autesserre, Séverine. 2014. Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention. Cambridge University Press.

- Baker, Catherine. 2014. ‘The Local Workforce of International Intervention in the Yugoslav Successor States: “Precariat” or “Projectariat”? Towards an Agenda for Future Research’. International Peacekeeping 21 (1): 91–106.

- Bian, Junru. 2022. ‘The Racialization of Expertise and Professional Non-Equivalence in the Humanitarian Workplace’. Journal of International Humanitarian Action 7 (1): 3.

- Coleman, Katharina. 2020. ‘Downsizing in UN Peacekeeping: The Impact on Civilian Peacekeepers and the Missions Employing Them’. International Peacekeeping 27 (5): 703–31.

- Eckhard, Steffen. 2019. ‘Comparing How Peace Operations Enable or Restrict the Influence of National Staff: Contestation from Within?’ Cooperation and Conflict 54 (4): 488–505.

- Goetze, Catherine. 2017. The Distinction of Peace: A Social Analysis of Peacebuilding. Configurations : Critical Studies of World Politics. University of Michigan Press.

- Heathershaw, John. 2016. ‘Who Are the “International Community”? Development Professionals and Liminal Subjectivity’. Journal of Intervention and Statebuilding 10 (1): 77–96.

- Iñiguez De Heredia, Marta. 2018. ‘The Conspicuous Absence of Class and Privilege in the Study of Resistance in Peacebuilding Contexts’. International Peacekeeping 25 (3): 325–48.

- Jensen, Sune. 2011. ‘Othering, Identity Formation and Agency’. Qualitative Studies 2 (2): 63–78.

- Kappler, Stefanie. 2015. ‘The Dynamic Local: Delocalisation and (Re-)Localisation in the Search for Peacebuilding Identity’. Third World Quarterly 36 (5): 875–89.

- Mathieu, Xavier. 2019. ‘Critical Peacebuilding and the Dilemma of Difference: The Stigma of the “Local” and the Quest for Equality’. Third World Quarterly 40 (1): 36–52.

- Pascucci, Elisa. 2019. ‘The Local Labour Building the International Community: Precarious Work within Humanitarian Spaces’. Environment and Planning A: Economy and Space 51 (3): 743–60.

- Pingeot, Lou. 2020. ‘International Peacebuilding as a Case of Structural Injustice’. International Peacekeeping 27 (2): 263–88.

- Redfield, Peter. 2012. ‘The Unbearable Lightness of Ex-Pats: Double Binds of Humanitarian Mobility.’ Cultural Anthropology 27 (2): 358–82.

- Von Billerbeck, Sarah. 2020. ‘“Mirror, Mirror On the Wall:” Self-Legitimation by International Organizations’. International Studies Quarterly 64 (1): 207–19.

Film

Je recommande également de voir le film La voix d’Aïda (Qua vadis, Aida? en anglais, de Jasmila Žbanić). De manière assez exceptionnelle, la réalisatrice fait le choix de filmer le génocide de Srebrenica du points de vue d’une interprète bosniaque auprès des casques bleus néerlandais. Au-delà de sa puissance émotive, ce film porte à voir le rôle central, et dans le même temps le désintérêt, que peut parfois porter l’ONU à ses travailleurs recrutés localement sur ses terrains d’opérations.

Newsletter

Extraits