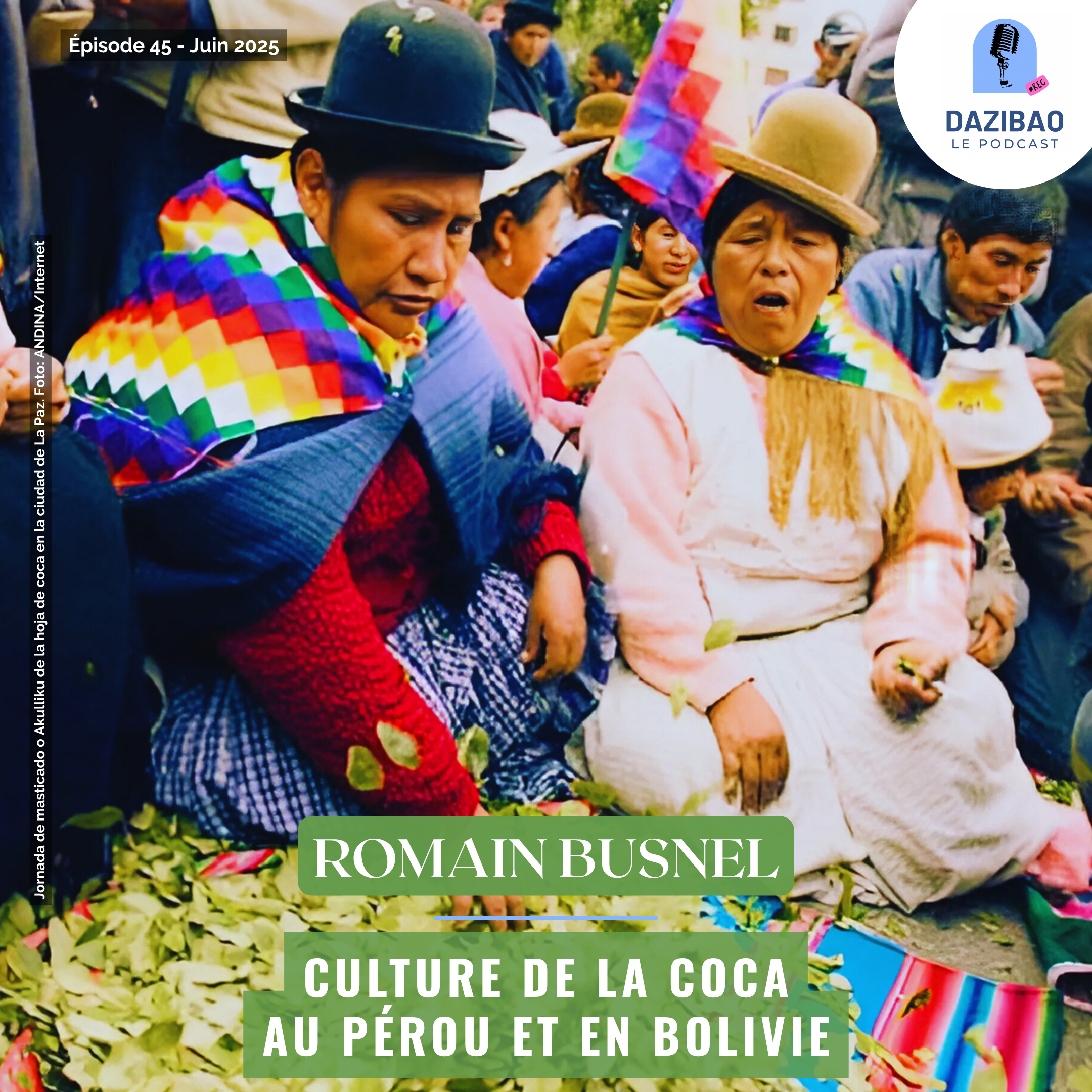

Épisode 45 : Romain – Culture de la coca au Pérou et en Bolivie.

Résumé

Dans ce nouvel épisode, je reçois Romain Busnel, Chargé de recherche au CNRS, pour parler de son ouvrage Planter la coca, cultiver la lutte. Mobilisations aux marges de la légalité au Pérou et en Bolivie (Éditions de l’IHEAL, 2025), tiré de sa thèse de doctorat en science politique, réalisée en cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Lille, sous la direction des professeures Françoise Montambeault et Camille Goirand.

Ce livre, nous plonge dans deux territoires de culture de la coca : la province du Tropique de Cochabamba en Bolivie, où la production est légale mais strictement encadrée, et la région des fleuves Ene, Apurímac et Mantaro au Pérou, où elle est tolérée, mais non régulée.

Dans ces contextes contrastés, la coca structure la vie économique, les dynamiques sociales, mais aussi les rapports complexes entre populations rurales et État.

💬 Au fil de la discussion, nous explorons les grands axes du livre :

- Le rôle historique, culturel et symbolique de la feuille de coca dans les Andes et les basses terres amazoniennes ;

- Les différences de traitement juridique et politique de cette culture entre la Bolivie et le Pérou ;

- Les stratégies d’organisation des cocaleros, entre tradition revendiquée, syndicalisme actif et affirmation identitaire ;

- La manière dont les cultivateurs cherchent à se faire reconnaître par l’État — dans une tension constante entre marginalisation, négociation et rapport de force.

Avec Romain nous observerons « l’art de saisir l’État », cette capacité des cultivateurs à se mobiliser collectivement pour exister politiquement : via les syndicats, les assemblées communautaires, les grèves ou les marches sur les capitales.

En Bolivie, ces formes de mobilisation ont permis aux cocaleros d’occuper une place centrale dans la vie politique nationale — jusqu’à porter Evo Morales à la Présidence du pays. Au Pérou, les dynamiques sont plus fragmentées, plus défensives, révélant d’autres manières de faire de la politique depuis les marges.

Enfin, cet épisode est également pour nous l’occasion de discuter d’un sujet souvent absent des micros : comment transforme-t-on une thèse en livre ? Comment convaincre un éditeur ? Comment affiner un propos universitaire pour en faire un objet de lecture accessible ? Romain revient sur ce parcours, ses doutes, ses choix, et ses conseils.

Bienvenue dans un épisode dense qui offre un autre regard sur la coca, au-delà de sa réduction au narcotrafic : celui d’un marqueur identitaire, d’un levier d’action collective, et d’un révélateur des impensés des politiques de développement et de sécurité.

Chapitrage

00 min 00 — Parcours académique et choix du sujet

De la réflexion sur l’autogestion dans un M1 sur le Lycée autogéré de Paris à un M2 sur les politiques européennes de développement visant à réduire la culture de coca : un parcours qui mène à une thèse sur les formes de mobilisation autour de cette plante.

06 min 46 — Comment enquêter sur un sujet sensible ?

Stratégies pour approcher des terrains à risque, recherche de soutiens académiques, premières immersions en Bolivie… et une rencontre décisive dans un bus pour accéder au Tropique de Cochabamba.

14 min 00 — Évolution de la problématique et des terrains

Différences de régulations et de perceptions entre la Bolivie (production légale mais encadrée) et le Pérou (production en grande partie tolérée mais juridiquement floue). Présentation des deux terrains : Tropique de Cochabamba et vallée des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro.

22 min 50 — Qu’est-ce que la coca ?

Histoire, usages traditionnels, fonctions économiques, symboliques et sociales. Une plante cultivée depuis 5000 ans, sacrée à l’époque précolombienne, aujourd’hui à la croisée d’enjeux multiples.

29 min 09 — De la feuille à la poudre : la cocaïne

La fabrication de la cocaïne à partir d’un alcaloïde isolé au XIXe siècle, puis les grandes étapes de sa régulation internationale (Convention de 1961, 1971). Impacts différenciés au Pérou et en Bolivie.

33 min 57 — Une plante du quotidien ?

Oui, dans les populations rurales et andines. La coca se modernise aussi : elle entre en ville, se popularise, devient tendance chez les étudiants et est très consommée chez les routiers et les mineurs.

35 min 31 — Cultures anciennes ou colonisations agricoles récentes ?

Expansion de la coca dans les années 1950 avec les réformes agraires, la crise économique des années 1980, et les conflits armés au Pérou. Un développement lié aux besoins de survie et de conquérir de nouvelles terres.

42 min 26 — Les effets des normes internationales

La Bolivie légalise partiellement en 2017 après des décennies de politiques répressives. Le Pérou, plus ambigu, maintient un registre figé depuis 1978 malgré une production tolérée.

48 min 40 — Invention de la tradition et légitimation de la coca

Comment différents acteurs (syndicats, partis, États) mobilisent des récits autour de la tradition et des droits autochtones pour défendre la culture de la coca.

55 min 00 — Culture autochtone ou instrument politique ?

Comparaison des usages symboliques au Pérou et en Bolivie. Le MAS en Bolivie s’en empare pleinement, tandis qu’au Pérou, la rhétorique indigène prend moins bien.

1h02:30 — Villages organisés autour de la coca

Devoir de participation sociale, développement local, vie communautaire. La coca devient une base d’organisation politique et sociale.

1h05:14 — Alternatives économiques ?

Les régions où se cultive la coca sont souvent mieux développées. L’État y est présent, mais la coca reste une culture très rentable.

1:08:00 — Mobilisations collectives

Bolivie : syndicats puissants, luttes collectives structurées, participation à la vie politique locale.

Pérou : moins de centralisation, mobilisations villageoises plus éclatées, actions plus ponctuelles.

1h15:06 — Faut-il lutter pour exister ?

Au Pérou comme en Bolivie, participation politique et mobilisation sont essentielles pour obtenir des droits. Exemples de manifestations, comme la « marche du sacrifice » en 2017.

Au P2rou on doit aller a Lima, en Bolivie, le Président vient aux cultivateurs.

1h31:31 — La coca est-elle toujours menacée ?

Moins qu’avant. L’évolution du débat sur les drogues, les mouvements internationaux pour la légalisation, et les violences moindres au Pérou et en Bolivie modifient le paysage.

1h36:04 — L’État se repose-t-il sur les organisations sociales ?

Les cultivateurs s’organisent, structurent leurs revendications, deviennent des interlocuteurs reconnus.

1h38:40 — Relations avec l’État et les fonctionnaires

Police et armée mal perçues ; instituteurs et médecins mieux vus mais socialement distants ; ingénieurs agricoles parfois rejetés s’ils ne sont pas du territoire.

1h44:32 — Une économie informelle difficile à capter fiscalement

Ventes en dehors des canaux officiels, méfiance envers les structures d’État, taxation de la coca abandonnée en Bolivie.

1h45:38 — Une ethnographie de terrain contrastée

Conditions d’enquête plus compliquées au Pérou : accès restreint, méfiance, difficulté d’interviewer les femmes. Mais enjeux similaires d’accès à l’eau et à la terre.

1h50:41 — Le danger sur le terrain

Finalement limité, mais une vigilance constante. Éthique, sécurité, choix de l’information : arbitrages permanents.

1h53:39 — Comment les villageois perçoivent-ils le chercheur ?

Bolivie : perçu comme étudiant, intérêt légitime. Pérou : méfiance plus forte, difficulté à gagner la confiance.

1h56:36 — De la thèse au livre

réécriture, simplification, accompagnement éditorial : rendre accessible un travail dense et rigoureux.

2h03:33 — Post-docs et projets actuels

Travaux sur les caravanes migrantes du Honduras au Mexique avec Hélène Combes. Enquête de terrain à Tapachula en 2023. Une ethnographie toujours aussi engagée.

2h09:22 — Bilan et conseils

Importance des échanges avec les pairs, du collectif de travail en thèse.

Ressources complémentaires

- La thèse de Romain

- Le lien vers le livre en version numérique (en accès libre avec code d’accès universitaires)

Articles publiés :

- Busnel, Romain. 2022. « Prendre parti pour la coca. De l’action collective au village à la mobilisation en faveur du MAS ». Politix 138 (2): 205‑28. https://doi.org/10.3917/pox.138.0205.

- Busnel, Romain. 2019. « Ce qui se joue dans la protestation : défendre la coca pour saisir l’État au Pérou ». Critique internationale N° 84 (3): 165‑83.

Invention de la tradition

- Hobsbawm, Eric, et Terence Ranger, éd. 2012. L’invention de la tradition. Paris: Ed. Amsterdam.

Extraits

Newsletter

S’abonner à la newsletter